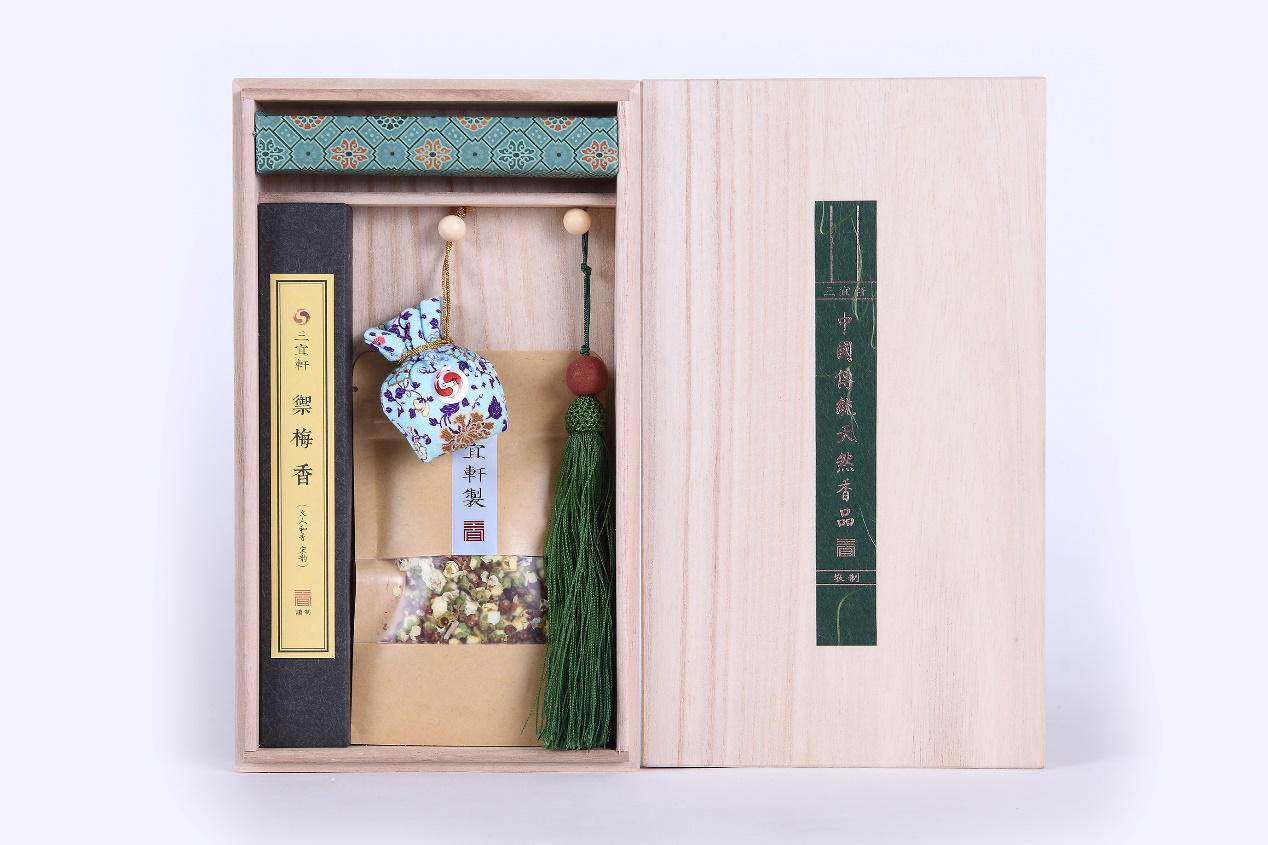

传统养生香制作技艺

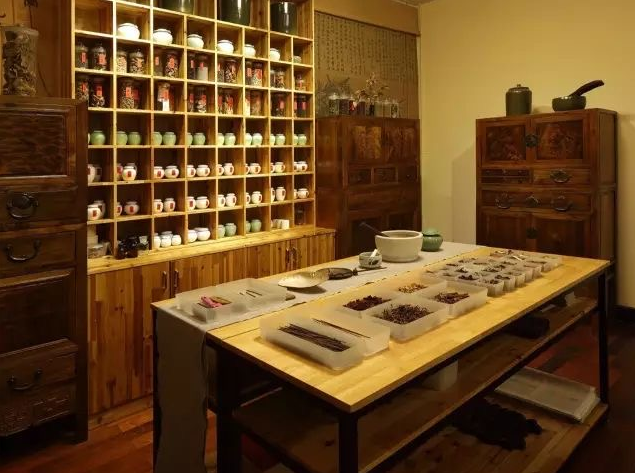

中国传统香文化,浩如烟海,博大精深,它是中华民族在长期的历史进程中,围绕不同香气对人的作用及其相关需求,以及由此产生的各种香品的制作工艺、炮制技术、配伍组方、使用方式等,并逐步形成具有中华民族精神气质、民族传统、美学价值、思维模式等方面的香事文化。中国传统香主要被应用在社会的三个领域,分别为:宗教礼仪、医药养生、艺术鉴赏。 早在先秦时期,黄河流域与长江流域的中华先民们就已经开始使用香品了,其发展主要经历了以下阶段:萌发于先秦,初成于秦汉,成长雨六朝,完备与隋唐,鼎盛于宋元,广行于明清。 所谓:“香药同源”,中国人用香来治疗疾病素来已久,中华先民通过以香养性,以性养命,性命双修来达到养生的目的,历史上曾有葛洪、陶弘景、张仲景、李时珍等虚度名医用香药组方直接治病,方式涉及内服、佩戴、涂覆、熏蒸、泡浴等多种方法。用香品或者香药预防流行性疾病已有数千年的历史。《本草纲目》、《千金要方》、《千金翼方》、《普济方》、《太平惠民局方》、《肘后方》、《本草纲目拾遗》等许多中医典籍中都有用香品或以香药为主组方防病治病的内容。许多简便易行的防疫方法至今还在使用,如民间使用艾草、苍术、大黄、白芷、藿香、薄荷、高良姜、茅香等焚烧的方式来防疫流感等传染性疾病,并且效果良好。 中国传统香在南朝时候已经形成了 香方、香药、制作、使用等较为完备的体系,其中“香方”最早有南朝范晔的《和香方》,唐代孙思邈汇集唐以前医方《千金翼方》中记载熏香、香体等香方共十九首。 宋代是中国香事文化的鼎盛时期,随着医药的兴盛,人们将中医的医方理论运用于传统香品的制作和使用,“香药同源”由此发端,首先在香品的配方上运用了中医组方 “君臣佐使”与“七情和合”的理论,另外是在香药的修制与香品的制剂方面都借用了中药的炮制技术与剂型,在中医的哲学思想中,人体是一个非常复杂的系统,同时存在阴、阳两个既对立有统一的系统,香药秉纯阳之气而生,为纯阳之物,有扶正祛邪,生发阳气,抵御外邪的邹勇,人们通过焚烧香药、佩戴香药、口服香药,作用于人以及人居住的环境,从而达到预防和治疗疾病的效果。 明代李时珍的《本草纲目》中列有芳香类植物56种,还有很多芳香植物被分别收录于该书的蔬部、果部和木部中。用芳香类植物直接入药方的例子也不计其数。例如,沉香、麝香、白芷、艾叶等现在还在中药材中广泛使用。香料、香药本身芳香的气息会通过人的呼吸系统刺激神经,起到芳香通气、芳香止痛、芳香化湿、芳香开郁等作用,实现调节人体内分泌,促进新陈代谢,增强肌体免疫力的效果。明代医家李时珍的《本草纲目》中就记载用“线香”入药。书中说:“今人合香之法甚多,惟线香可入疮科用。其料加减不等,大抵多用白芷、独活、甘松、三柰、丁香、藿香、藁本、高良姜、茴香、连翘、大黄、黄芩、黄柏之类为末,以榆皮面作糊和剂。”明代学者高濂是一位养生大家,在他的《遵生八笺˙论香》中,记载了78种古香方名,并将香分类为清心悦神的幽闲者、畅怀舒啸的恬雅者、远辟睡魔的温润者、薰心热意的佳丽者、醉宴醒客的蕴藉者、祛邪避秽的高尚者。通过香来怡情养性达到养生的目的。 清代著名医学家赵学敏《本草纲目拾遗》中所附载曹府特制的“藏香方”:由沉香、檀香、木香、母丁香、细辛、大黄、乳香、伽南香、水安息、玫瑰瓣、冰片等20余气味芬香的中药研成细末后,用榆面、火硝、老醇酒调和制成香饼。赵学敏称藏香有:开关窍、透痘疹、愈疟疾、催生产、治气秘等医疗保健的作用。因为制作藏香所用的原料本身就是一些芳香类的植物中药,用其燃烧后产生的气味,可以除秽杀菌、祛病养生。 综上所述,中国传统香不但具有芳香化湿、芳香辟秽、芳香开窍、理气止痛、活血通络的功效,被广泛运用于中医药之中,还可以颐养心灵,陶冶性情,芬芳之气使人心情平静、舒畅,从而促进人体细胞及机能新陈代谢并充满活力。大部分天然香料都有治病保健的功效,中医学的奠基之作《黄帝内经》是最早将“香熏”作为一种治疗疾病的方法介绍于世的,称为“灸疗”和“香疗”,严格按照传统香药的药理药性,结合参照中药组方配伍、以及炮制工艺制成的香品具有很强的养生功效。 传统香文化对中国人的影响是深远的,文人将焚香视为雅事,重在养心,这种高度保证额香文化具备了精英文化的品质,同时香药同源的文化使得传统香走进了寻常百姓的生活之中,更多的人可以感悟到香气的曼妙,在提神醒脑,消除疲劳,保健身心的过程中从而净化心灵,在物质与精神生活丰富的今天,越来越多的人从“香气”中的得到滋养。 非遗名录小档案: 传统养生香制作技艺 2020年列入第五批滨江区非物质文化遗产代表性项目名录